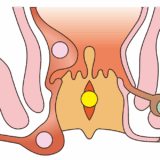

いぼ痔(痔核)

痔の中でももっとも多いのがいぼ痔(痔核)です。便秘などで排便の際にいきみ過ぎたり、ずっと座っている生活などで肛門を保護する静脈叢に負担がかかり、鬱血してしまった状態から腫れとなったものがいぼ痔です。 その他に、繰り返す下痢、冷え、激辛の香辛料を摂り過ぎることや、過度にお酒を飲み過ぎるなどといったことも原因となります。 いぼ痔はできる場所によって、症状や治療法も異なります。歯状線の直腸側の静脈叢の鬱血によるものが内痔核で、粘膜上には知覚神経がありませんので、痛みを感じることはなく、痔核が肛門から飛び出す脱肛や出血によって気づくことが多くなります。一方歯状線の外側の皮膚上にできるのが外痔核で、皮膚には知覚神経がありますので、強い痛みを感じる傾向があります。 当院では、坐薬や注入薬などの外用薬、内服薬、注射、などから最も適した治療を行っております。一般的にいぼ痔は早期のうちに治療すれば、外科的な治療なしで治ることが多いため、すこしでも辛い症状がある場合は、お早めにご相談ください。

切れ痔(裂肛)

激しい下痢、便秘によって硬くなった便などが無理矢理通過するため、肛門の出口付近の皮膚が切れてしまった状態が切れ痔(裂肛)です。 切れた際に強い痛みを感じ、出血を見ることもあります。しかし、出血は少量で、ペーパーで拭いた際に血が付着する程度です。また、痛みは早めに治まる傾向があります。 症状が早めに治まったからといって、放置してしまうと、何度も繰り返してしまい、傷口が瘢痕化したり潰瘍化したりといった状態になり、肛門が変形して排便に支障をきたすことがあります。 切れ痔の治療は、初期の段階であれば外科的な処置は必要無く、薬のみの楽な治療ですみます。しかし、放置してしまうと手術の必要なども出てきますので、お早めにご相談ください。とくに便秘のある方は、切れ痔を繰り返す傾向もありますので、同時に便秘の治療も行います。

痔ろう(あな痔)

肛門の直腸側と皮膚側の境目、歯状線の下に肛門陰窩という溝状のへこみがあります。内部には肛門周囲を潤す粘液を分泌する肛門腺があります。通常便がこの肛門陰窩の内部に入り込むことはないですが、激しい下痢などで便が入り込み、肛門腺で感染を起こすと、化膿します。膿は肛門腺から排出されることはなく、肛門付近に膿腫をつくってから組織内をトンネルのように穿ちながら出口をもとめて進んでいきます。この状態が肛門周囲膿瘍で、激しい痛み、腫れ、発熱といった強い症状がおこります。やがて、膿のトンネルが皮膚までたどりつき、皮膚を破ってしまうと膿は排出され、激しい症状が治まります。しかし、膿がつくったトンネルは自然治癒することなく、そのまま空洞となって残ります。この状態が痔ろうで、放置すると再発を繰り返し、だんだん膿のトンネルは分岐して複雑化し、肛門括約筋などを傷つけてしまうこともあります。痔ろうの治療は手術のみになりますが、このような重症になるまでに、適切な治療を受けることで侵襲の少ない手術でしっかりと治すことができます。また痔の診察を受けてクローン病が発見されることもあるため、必ず診察を受けるようにしてください。